在布拉曼特

Pier Paolo Tamburelli | MIT Press | $39.95

在布拉曼特是密集,丰富,奇怪,撩人书.这本书是用意大利语写的,在意大利版出版之前就被翻译成英语,篇幅超过205页,文笔凝重,另外还有66页通常很长的脚注。正文分为49个部分,通常很短,并配有一组35张图片,从关键档案文件到分析图纸,都是该杂志开创的风格圣洛克以及不敬的电影剧照和艺术品。这些功能在案件中较少作为证据,而更多地作为说明性的视觉修辞。

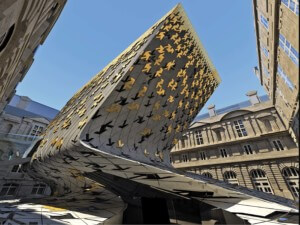

另外32张布拉曼特作品的漂亮照片Bas Princen把这本书用两个16块的方框完全对称地托起。不幸的是,这些照片,是在一次旅行中拍摄的圣洛克八年前由坦布雷利领导的这些组织在文本中几乎没有得到评论。(完全披露:我是2014年巴士之旅的70名建筑师之一意大利寻找布拉曼特的作品。)普林的影像突出了支配全书的比例逻辑,表达了作者的“理性主义”立场。

Tamburelli的书的前半部分处理了Bramante的工作,作者借用了Giorgio Grassi的说法,称之为“逻辑的”,而后半部分处理了Tamburelli称之为“政治的”。贯穿始终,读者将看到一场理论思想的盛宴,意识形态的挑衅,对文献的近距离且往往高度诗意的解读,所有这些都可能暗示着这本书是关于布拉曼特的——但作者在一开始就告诉了我们不是的.相反,作者以一种类似于Rem Koolhaas的方式,通过对现有构件的热情和执着(甚至偏执)的参与,尝试一个具有追溯性的建筑宣言,这是一种光荣的传统疯狂的纽约或者罗伯特·文丘里和丹尼斯·斯科特·布朗的向拉斯维加斯学习.其结果是,通过文字的解释性和投射性行为,使一些早已逝去的东西变得有了新的意义:这种行为将建筑设计与更大的社会、政治和意识形态观念联系起来。

读者在一开始就被警告,接下来的不是历史或非从业者提供的那种批评,而是建筑师的书,关于建筑,为了改善建筑。因此,我认为,这是一部理论著作。读者进一步了解到,建筑理论总体上是建筑师的输出,这种论述在建筑中比在其他更受欢迎的艺术中更丰富,因为建筑师更需要反思与权力、金钱、劳动和政治的基本纠缠,而这些纠缠定义了他们的艺术,比其他任何艺术都多;理论有助于这种反思。

这种理论已经休眠了30多年。从20世纪60年代末到80年代中期,建筑师们渴望写一本大书,把建筑设计与更大的社会、政治和意识形态的思想联系起来,后意识形态和后政治时代的胜利新自由主义,从柏林墙倒塌到2008年的崩溃,中间派政府的支持,使这一传统停止了,导致了什么有些人把建筑学称为“理论阶段”。建筑师仍然在写作,但也许他们只是小心翼翼地归档讽刺和回避的文本,借用迈克尔·梅雷迪思的一句话日志46,谈到美国新一代的建筑师,要“渴望没有意识形态”。就像琼·奥克曼一样提出令人信服地研究和仿照书籍的兴起年代,M, L XL或FARMAX策展的兴起并不能很好地替代理论,因为它们与市场逻辑串通一气。

在一项罕见的理论成就中,坦布雷利的论点来自他对布拉曼特的偏执思考,但取代了布拉曼特,以实现更普遍的相关性。这一论点的标准主旨是,今天的建筑师应该是一个愤世嫉俗的、冷漠的、冷漠的、不抱幻想的形式主义者,同时也是一个狡猾的机会主义者、实用主义者和政治现实主义者,应该渴望创造巨大的、令人敬畏的作品,其努力和规模构成了它们同时的暴力和美丽。作者要求读者设想一种与当今新自由主义中占主导地位的道德截然不同的道德——或者,更确切地说,用政治取代道德说教。我们被告知,“在建筑中,道德问题总是借口”,建筑不负责“做好事……(比如)喂养贫穷的孩子,安慰寡妇,拯救濒临灭绝的大熊猫。”

相反,建筑是“间接的”政治,作为艺术。坦布雷利写道,建筑并不对生命负责,因为建筑并不决定生命。福柯的纪律与惩罚他告诉我们,这是错误的:“建筑从来没有这种无限的力量。”因此,由于建筑形式并不“直接”或“完全”决定人们的行为方式,因此,作者总结道,建筑具有绝对的影响没有对个人行为是否正义或善良的责任。相反,建筑师渴望创造的形式和空间最终将超越任何特定的个人,旨在代表定义建筑的非常政治问题。通过这种方式,作者告诉我们,建筑将通过一种严谨的、合乎逻辑的、彻底摆脱幻想的形式主义“阐述一种更先进的政治秩序”,而这种形式主义将使建筑师们既能与权力保持一致,又能通过他们的作品代表权力。Tamburelli的书假设了一种政治,它与主导当今众多建筑机构、学校、博物馆、期刊和协会的盛行道德背道而驰。

然而,尽管这本书对其政治信念充满自信的断言,但在某些哲学层面上,它最终还是没有那么令人信服。它将其准施米德-准马基雅维利式的政治与一种形式与意义之间关系的哲学联系起来,这种哲学源于对20世纪60年代早期意大利理性主义建筑师——奥尔多·罗西和乔治·格拉西——作品的解读——这种方式在坦布雷利的前同胞兼同事Pier Vittorio Aureli的作品中已经探索了十年。如果坦布雷利对同时代和随后对这些论点的批评,包括这种形式,进行辩证和对话的回应,那么他的历史复兴命题就会更加有力做与行为有关,但它是通过演变的使用习惯间接做到的。

同样,坦布雷利断言,文艺复兴盛期的古典主义,如果被正确理解,就构成了一个中立的框架,是普遍相关的,对所有人开放的,而几十年来的女权主义和后殖民主义理论一直主张,这种来自欧洲人文主义者的普遍主义,实际上是一种伪装的西方主义。坦布雷利并非对后殖民理论一无所知,但他的著作没有足够直接地阐述这一理论。他的回答是,虽然普遍主义当然伴随着殖民暴力,但它不能简化为殖民暴力,它对自由和平等的承诺比差异的部落主义更能防止未来发生进一步的暴力。在后殖民批评人士看来,这种回应似乎是不够的。我想,他们会认为,殖民暴力从来没有一个时期是完全的,但它总是通过文化剥夺不断地再现,否认了当地文化的差异。这些批评者会认为,欧洲古典主义对普遍主义的主张是新殖民主义暴力的持续体现。坦布雷利的立场值得一听,如果他的论点是为了说服而不是简单地决定,那么他的批评者也不应该只写一段话。

坦布雷利的书可以说是一扇窗口,让我们得以了解一种特殊的意大利话语,而英语读者很少能理解这种话语。它的翻译速度是非常不寻常的,因为很多20世纪晚期意大利建筑话语的经典文本都没有被翻译成英语,包括许多Giuseppe Samonà, Ludovico Quaroni, Manfredo Tafuri, Aldo Rossi, Giorgio Grassi和Vittorio Gregotti。因此,坦布雷利的书从一个非常具体的地理背景中引导了政治情感。正如他所说:“归根结底,(这本书)是对建筑的辩护,在某种意义上,也是对意大利的辩护……”的确,在意大利半岛,有一种更深层次的文化,即政治至上,其历史是城邦、派系斗争、统一困难和现代化延迟。

在布拉曼特之所以奇怪,是因为它的声音和风格以不同寻常的方式转变。它的许多脚注显示了坦布雷利对现有布拉曼特文献的广泛了解,并对一些次要问题进行了平行评论,这些评论最终被认为是毫无必要的。然而,在其他时候,任何表面上的学术协议都被完全抛弃:在许多情况下,句子甚至整段引用都被放在文本中(就好像它们是作者自己的)。他们引用了引文,但没有评论或评价,作者的声音就会坍塌成他引用的那些人的声音。坦布雷利倾向于腹语化和心理学化布拉曼特,当古典主义和形式主义等概念被以新颖的方式修改时,这种修改发生在没有解析这些概念的标准解释的情况下。

如果学术协议可以总结为现代大学的伦理要求,以促进一场持续的“对话”,并将“我说”与“他们说”相对照,那么在这本书中,这方面的内容就很少了。更明显的印象是,你在读的是一部文学小说,而不是一部学术著作。事实上,尽管对书中所有的文件进行了仔细的、诗意的阅读,但没有任何证据可以证明书中最核心的一个猜想:布拉曼特已经不再抱有幻想,他的许多中央集权的教堂设计只是在讽刺地推进一套布拉曼特并不相信的普通理想。

布拉曼特在很多方面都是建筑学理论的完美基础因为关于他的工作和思想,我们只剩下很少的文字记录。(在最初的巴士之旅中,坦布雷利和他的同事们重复了多少次“这是……可能毫无疑问,坦布雷利的《布拉曼特》有一定的真实性;作为一个天才的翻译,他构建了一个似是而非的布拉曼特,这个布拉曼特确实比其他建筑师受教育程度低,但他渴望大规模的建筑,而且在他与教皇朱利叶斯二世的关系和圣彼得大教堂的工作中,他显然与权力、金钱和政治有关。谭布雷利强加给他的关于空间、感知、经验和意义的哲学概念不那么可信,艺术史学家也可能会拒绝接受。

而回溯性宣言的体裁,包括罗伯特·文丘里的复杂与矛盾和科林·罗的拼贴城市-是Tamburelli项目的模型,有一个重要的区别在布拉曼特:缺乏具体的设计项目。坦布雷利承认,“在这里找不到切实可行的建议。”鉴于这种缺失,我们可以假设,这篇理论文章旨在支持的例子是Tamburelli自己的实践baukuh。但是,如果Tamburelli的理论要成为一名建筑师关于建筑和建筑改进的理论,他的理论就必须得到回答,因为他没有在书中的理论论点和它可能支持的工作之间建立更明确的联系。

一个由秩序组成的建筑,在一个仅仅因为它是由强大的贵族家庭、王子和教皇建造的而在空间上可能是慷慨的环境中建造的建筑,在多大程度上可以被用作今天的一个时代的模型,在这个时代,建筑没有古典秩序的表达,被不同的社会阶层所拥有,并保持没有兴趣为丰富的、不确定的空间的慷慨买单的赞助人?既然建筑是一种技术官僚的努力,功能主义和解决问题的态度在面向服务的职业中占主导地位,那么这种态度会发生什么变化呢?

坦布雷利还没有研究这些问题。他构建了一个理论,巧妙地描述了他自己的态度,没有与对立观点的辩证接触,没有说服的工作,也没有解决当代建筑师可以从Bramante实际学习到什么。如果不阐明当代设计的具体方面,这一建筑理论工作就不太可能像文丘里、罗和库哈斯在他们的时代那样有影响力。

这本书可能更准确地叫做在布拉曼特布拉曼特并没有被作者盖过风头,仍然是主要人物。我想,我们期待着一本书,它能提炼出与布拉曼特的接触所产生的核心理论命题,并从布拉曼特的阴影中走出来。这样的书将在两个方面向前推进:在哲学方面,详细阐述了对关于知觉、经验和意义的各种主张的更困难的哲学分歧的回应;另一个是在设计方面,更明确地阐明一种设计方法如何与这种理论结构相结合。没有后者,理论就不可能在整个领域内具有广泛的购买力和说服力;没有前者,理论就不可能强大和持久。

约瑟夫·贝德福德(Joseph Bedford)是弗吉尼亚理工大学历史和理论副教授,也是该研究所的创始主任交换架构的作者是否存在面向对象的体系结构?:与格雷厄姆·哈曼交战.